AQUA / News

お知らせ

「微細水粒子でお茶やお酒の味が変わる!?」その不思議に楽しく迫った、第7回AIR Café(アイルカフェ)

AIR Magazine(アイルマガジン)主催の第7回のAIR Café(アイルカフェ)が、2025年2⽉ 21⽇(⾦)に開催されました。「茶葉と酒、微細水粒子で変わる味と香り」と題し、長峰製茶の多々良⾼⾏⽒と花の舞酒造の鎌江慎太郎⽒を会場にお招き。さらに東京⼤学物性研究所の原⽥慈久教授にお話いただいたあと、恒例のディスカッションタイム。今回は試飲会もあり大変盛り上がりました。

私たちに身近な茶葉と酒。それぞれの製造過程で水は重要な要素ですが、今回は特に「発酵における水の役割と不思議について」がテーマ。なぜ、発酵における水なのかというと、株式会社アイシンが開発した微細な水粒子AIR(アイル)に、植物の発育を促進させたり、微生物の増殖を促す効果が発見されたことがきっかけです。

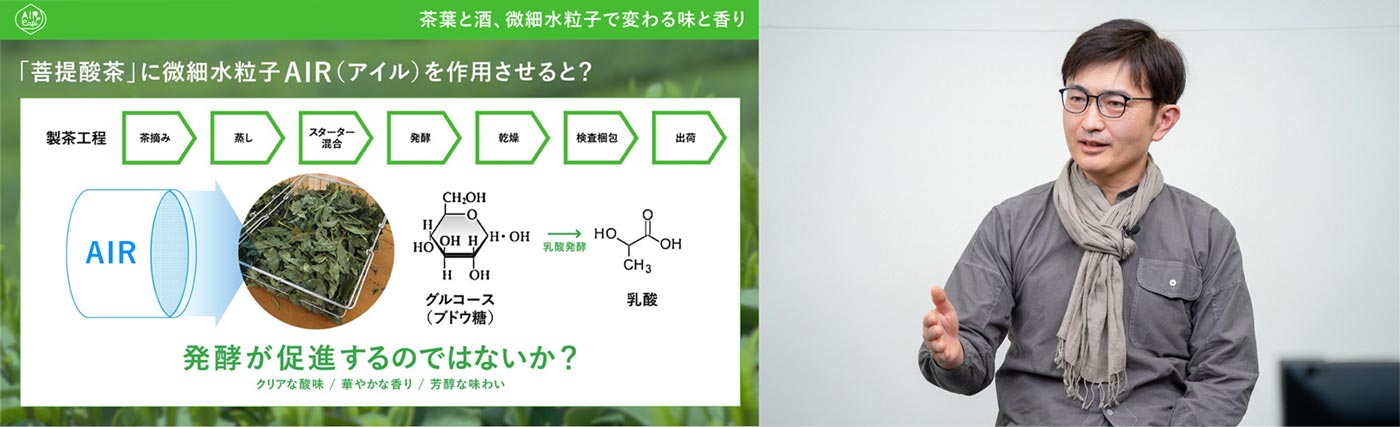

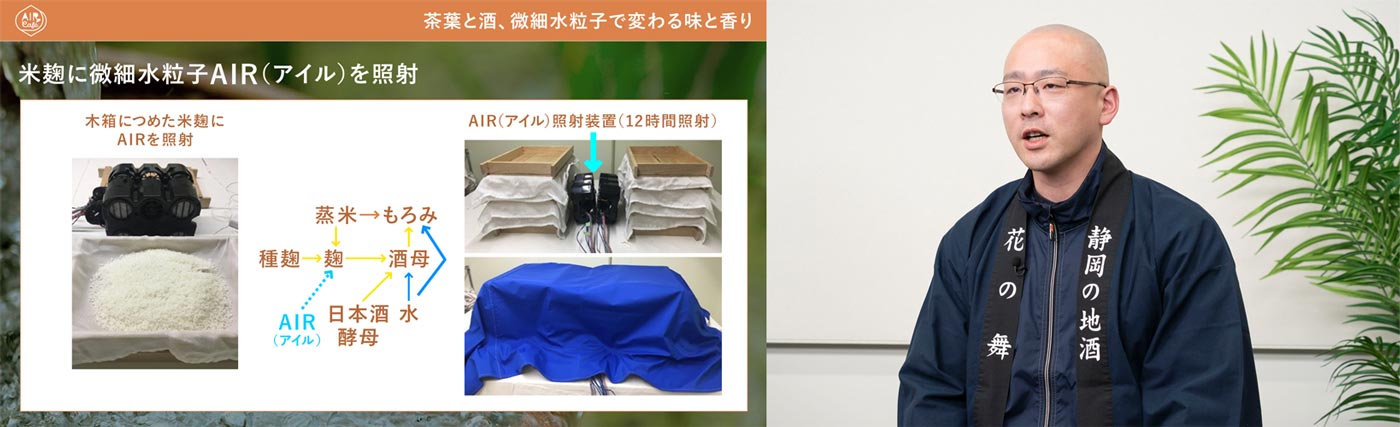

発酵過程での水の役割、微細な水粒子の作用を探るため、日本でも珍しい後発酵茶に取り組む長峰製茶の多々良高行(たたら・たかゆき)氏と、日本酒の新たな可能性を追求する花の舞酒造の杜氏・鎌江慎太郎(かまえ・しんたろう)氏のお二人が、微細な水粒子AIR(アイル)を「それぞれの発酵過程」に用いるという実験に着手されました。

多々良氏は、乳酸菌で発酵させる「菩提酸茶(BODAISANCHA)」の発酵の際に、鎌江氏は日本酒「花の舞」づくりの米麹の発酵(糖化)の際に、微細水粒子AIR(アイル)を照射するとどうなるかを実験。すると、微細水粒子を照射した場合としない場合では、味や香りに明確な違いが出たという結果が二人から発表されました。

スタジオでは実際に試飲会を開催。参加者で飲み比べてみたところ、「あ、違う」「全然違う」という第一声にはじまり、AIR(アイル)を照射した方が、お茶はまろやかな口当たりで酸味が強化されたクリアな味わい、日本酒は奥行きのある香り、まろやかで深みが増しつつもキレの良さが際立つ味わいといった意見が飛び交います。

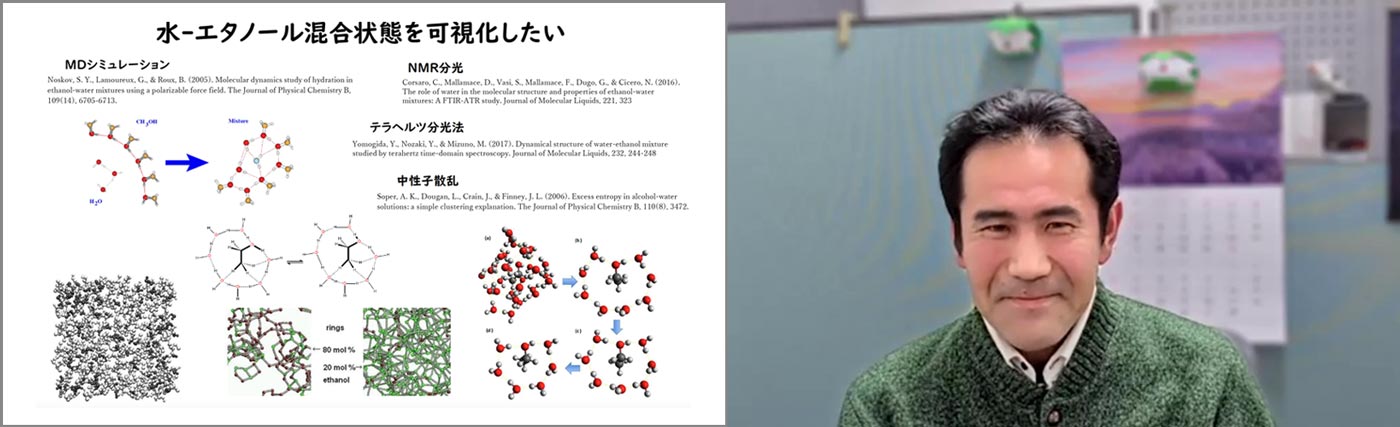

そのあと、東京大学物性研究所の原田慈久(はらだ・よしひさ)教授が「分子の世界」から水とアルコールを解説。興味深かったのは、軟X線発光分光器を用いた実験の結果、お酒の中でも日本酒が水とエタノールが分子レベルで最も混ざりにくく、水とエタノールの混ざり具合が酒のまろやかさを決めているのではないかという点。人間の舌が感じ取る「まろやかさ」という微妙な味の違いが分子の状態に起因しているのだとしたら、味を可視化することも夢ではなさそうです。

ディスカッションタイムでは、今回の味や香りの違いはなぜ生まれたのか。微細な水粒子は発酵の際に、茶葉や麹にどのようなに入り何をしているのか。特に、AIR(アイル)を照射した茶葉の方が全体的に柔らかくなったという多々良氏の感触、AIR(アイル)照射した米麹はかたまりがなくサラサラだったという鎌江氏の感触、二人のプロフェッショナルの「感覚」から何が起きているのかを探るために、九州大学の山本智教授九州大学・山本智教授、名古屋工業大学・黒田孝二先生、東北大学・原田昌彦教授などからさまざまな質問や意見、提案が飛び交いました。

1時間半にわたり盛り上がった第7回のAIR Café。この模様については、のちほどこのWEBマガジン内にアップする予定です。「AIR Magazine」情報やAIR Café開催情報のお知らせをご希望の方はこちらから「お知らせ希望」を明記の上、メールを送信してください。